口内に“嚢胞”があるといわれたら?原因と治療法を専門医がやさしく解説

こんにちは。

大阪市北区 東天満 地下鉄南森町駅・JR大阪天満宮駅からすぐにある 増田歯科・矯正歯科です。

「検査で“嚢胞(のうほう)がある”と言われたけれど、どうすればいいの?」

「もしかして腫瘍(しゅよう)なのでは…?」

そんな不安を抱えて来院される方が少なくありません。

“嚢胞”という言葉を聞くと驚かれる方も多いですが、実は歯科では比較的よく見られる良性の病変です。

放置せず適切に対応すれば、しっかり治すことができます。

この記事では、嚢胞の種類・原因・治療法を、できるだけわかりやすく解説します。

目次

1. 嚢胞(のうほう)とは?

嚢胞とは、あごの骨や歯ぐきの内部にできる袋状の病変のことをいいます。

内部には液体や膿(うみ)がたまっており、次第に大きくなって周囲の骨を圧迫することがあります。

医療的には腫瘍とは異なり、良性の炎症性疾患です。

痛みがないままゆっくり進行するため、定期検診やレントゲン検査で偶然見つかることも多いのが特徴です。

小さいうちは自覚症状がほとんどなく、次のような状態で気づかれることが多くあります。

-

歯ぐきがぷっくり腫れている

-

噛むと違和感がある

-

レントゲンで黒い影があると言われた

-

根の治療をしている歯の先に影がある

いずれも、嚢胞の初期段階で見られる典型的なサインです。

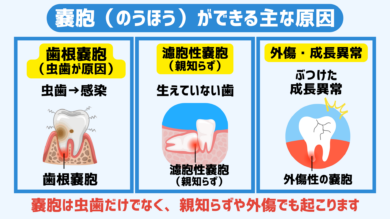

2. 嚢胞ができる主な原因

嚢胞の原因はひとつではなく、歯の根の感染・生え変わり・外傷など、お口の中のさまざまな要因によって起こります。

① 歯の根の先にできる「歯根嚢胞」

最も多いタイプが、歯根嚢胞(しこんのうほう)です。

虫歯が進行して歯の神経が感染し、その炎症が歯の根の先に広がることで袋状の病変が生じます。

一度できると自然に消えることは少なく、根の治療や外科的処置が必要になります。

② 生え変わりに関係する「濾胞性嚢胞」

濾胞(ろほう)とは、歯が生えるときに歯を包んでいる“歯の袋(歯胚)”のことで、

「濾胞性嚢胞(ろほうせいのうほう)」は、まだ生えていない歯(特に親知らずや永久歯)の周囲にできる袋状の病変を指します。

歯が骨の中で成長する過程で、歯を包む袋の一部が残ることで発生します。

特に親知らずが埋まっているケースで見つかることが多く、放置すると骨が薄くなることもあります。

③ 外傷や歯の成長異常による嚢胞

過去にぶつけた歯や、成長段階で歯の発育がうまくいかなかった場合に嚢胞ができることがあります。

また、鼻や副鼻腔(上あごの空洞)に関係する嚢胞ができる場合もあり、歯科口腔外科での診断が必要です。

3. 嚢胞があるとどうなる?放置のリスク

嚢胞は基本的に良性です。

痛みを伴うものもありますが、症状が日常生活に支障をきたしてない場合は、

「特に困ってないし、このまま自然に治るのを待とうかな」と思われるかもしれません。

しかし、放置すると次のような問題が起こることがあります。

-

嚢胞が徐々に大きくなり、あごの骨を溶かしてしまう

-

周囲の歯が動いて噛み合わせがずれる

-

感染を起こすと痛みや腫れが出る

-

まれに再発を繰り返す

「今は痛くないから大丈夫」と思っても、嚢胞は時間とともに少しずつ拡大する傾向があります。

そのため、自己判断せずに歯医者さんで定期的なレントゲンを撮影し、経過を見守ることが大切です。

4. 嚢胞の検査と診断

嚢胞が疑われる場合、まずはレントゲン撮影やCT検査で内部の状態を詳しく確認します。

嚢胞はX線で黒い影として映るため、大きさや位置、周囲の骨との関係を把握することができます。

場合によっては、歯髄(神経)の生死反応テストや、穿刺による内容液の確認を行うこともあります。

これらの検査を組み合わせて、炎症の程度や手術の必要性を判断します。

増田歯科・矯正歯科では、必要に応じて(※)歯科用CTを用いた三次元的な診断を行い、嚢胞の範囲や神経との位置関係まで精密に把握。

(※)部分レントゲン、パノラマレントゲン、CTはそれぞれ状況に応じて選択しております。

治療方針をわかりやすく説明し、患者様の不安をできるだけ減らせるよう心がけています。

5. 嚢胞の治療法は?

嚢胞が見つかったと聞くと、「すぐに手術が必要なの?」「痛みがないのに治療した方がいいの?」と不安に思われる方が多いです。

どんな治療があるのか、痛みを伴うものなのか、気になりますよね。

実際のところ、嚢胞の治療はすべて同じではありません。

嚢胞の大きさ・できた場所・周囲の骨や神経への影響などによって、必要な対応や処置の内容が変わります。

小さくて炎症が落ち着いている場合は経過観察で様子を見ることもありますし、感染を繰り返す大きな嚢胞では外科的に取り除く必要があります。

① 根の治療(歯内療法)

歯の根の先にできた小さな嚢胞であれば、まずは根管治療(歯の神経の治療)を行います。

感染を取り除くことで、自然に嚢胞が縮小する場合もあります。

② 嚢胞摘出手術

根の治療で改善が難しい場合や、嚢胞が大きい場合には外科的に嚢胞を取り除く手術を行います。

局所麻酔で行うため痛みはほとんどなく、数日の経過観察で回復します。

摘出後は再発を防ぐため、歯ぐきや骨の治癒状態を定期的に確認します。

③ 経過観察

嚢胞がごく小さく、周囲への影響がない場合は、定期的なレントゲン撮影による経過観察を行います。

特に生え変わり時期の子どもや親知らずの嚢胞では、この方法が選ばれることもあります。

6. 嚢胞と区別すべき病気

嚢胞は多くが良性の病変ですが、まれに「腫瘍性の病変」と見分けがつきにくいことがあります。

代表的なものとして、エナメル上皮腫や歯原性角化嚢胞などがあり、これらはゆっくり進行しながらも骨を溶かす性質をもつため、慎重な診断が必要です。

外見上は嚢胞と似ていても、腫瘍性の病変では細胞が異常に増殖しているため、再発や拡大のリスクが高くなることがあります。

そのため歯科では、レントゲンや歯科用CTで形や範囲を確認し、必要に応じて病理検査を行うことで、嚢胞か腫瘍かを正確に見極めます。

当院では大学病院口腔外科とも連携し、的確な診断と安全な治療を行っています。

「悪い病気ではないか」と心配になる方も多いですが、嚢胞であれば適切な治療でしっかり治すことができる疾患ですので、過度な不安を抱える必要はありません。

7. 治療後のケアと再発予防

嚢胞は治療後も再発の可能性がゼロではありません。

再発を防ぐためには、次のようなケアが大切です。

-

定期的にレントゲン検査を受けて経過を確認する

-

根の治療をした歯は、かぶせ物の状態を良好に保つ

-

歯周病や虫歯を放置しない

-

親知らずは炎症や嚢胞が起きる前に相談する

増田歯科・矯正歯科では、歯科口腔外科・矯正・インプラントまで一貫して管理できる体制を整えています。

「嚢胞の治療後に歯並びや噛み合わせの相談をしたい」といったご希望にも対応可能です。

8. まとめ:嚢胞は正しく向き合えば怖くない

嚢胞は、多くが良性で適切に治療すればしっかり治る病気です。

怖いイメージがありますが、「治らないのでは」と不安になる必要はありません。

早期に発見し、原因を取り除けば、その後の再発のリスクも減らすことができます。

痛みや腫れがなくても、定期的な検診でチェックしておくと安心です。

もし「嚢胞がある」と言われて不安な方や思い当たる症状のある方は、どうぞ一度お気軽にご相談ください。

増田歯科・矯正歯科では、レントゲンやCTによる正確な診断と、患者様の状態に合わせた最適な治療法をご提案します。

安心して治療を受けていただけるよう、丁寧な説明と継続的なサポートをお約束します。

ご予約はこちらから

お電話(0663521187)でも承ります!

【監修】

歯科医師/医療法人健誠会 増田歯科・矯正歯科 理事長・院長

大阪市北区・南森町で歯科医療に従事し、成人矯正・小児矯正・インプラント・審美歯科・予防歯科まで幅広く対応。インビザラインプラチナプロバイダーとしての豊富な症例実績をもち、国際口腔インプラント学会認定医や咬み合わせ認定医として専門性の高い診療を行っています。