【赤ちゃん歯科】乳歯の虫歯と夜間授乳の影響について

こんにちは。

大阪市北区 東天満 地下鉄南森町駅・JR大阪天満宮駅からすぐにある 増田歯科・矯正歯科です。

お子さんが生後5ヶ月を過ぎると、乳歯が顔を出し始め、赤ちゃんの口腔ケアが気になる時期です。

この時期に保護者の方から多く聞かれるのが、

「夜間授乳をしているけれど、虫歯にならないか心配…」という声。

目次

実際に、夜間授乳後赤ちゃんが寝ている間に口に残った母乳やミルクが、虫歯の原因になることがあります。

しかし、授乳そのものが悪いわけではありません。

夜間授乳をしていても、正しい知識とケアを知っていれば、お子さんのかわいい乳歯を健康に保つことも可能です。

今回は、夜間授乳と乳歯の虫歯の関係、リスクを下げるための具体的な対策をご紹介します。

1. 乳歯が虫歯になりやすい理由

そもそも、虫歯とはどのような状態の歯をさすのでしょうか?

虫歯は、お口の中に住む虫歯菌が糖分などの汚れをエサにして酸を発生させ、時間の経過とともにこの酸によって歯が溶けてしまった状態を指します。

特に赤ちゃんの場合、これら全ての条件が重なりやすい環境にあります。

溶けてしまった程度によって虫歯の重症度が変わってきます。

赤ちゃんの乳歯はとても小さく、見た目も可愛らしいですが、実はとてもデリケートです。

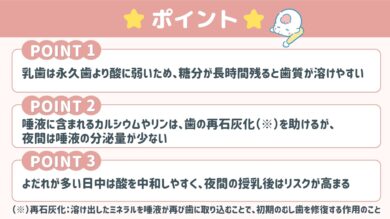

永久歯と違って表面を守るエナメル質が薄く、酸に対しても弱いため、虫歯の進行が早いという特徴があるからです。

歯質:エナメル質が薄く、酸に弱い

乳歯のエナメル質は永久歯の約半分の厚みしかありません。(エナメル質=歯の一番外側の硬い組織。歯を守る役割がある。)

そのため、酸にさらされると永久歯に比べて早い時間で溶けてしまいます。

一度進行すると、あっという間に象牙質まで達してしまうこともあります。(象牙質=エナメル質の内側の柔らかい組織。)

食:母乳・ミルクに含まれる糖分(乳糖)

母乳や粉ミルクは赤ちゃんにとっての栄養が豊富ですが、その一つに「乳糖」という糖分があります。

もちろん、必要な栄養分ではあるのですが、夜間に授乳をしたあと、その糖分が歯の表面に残ると、虫歯菌のエサとなって酸を作り出してしまうのです。

酸:口の中が中性に戻りにくい

普段お口の中は中性に保たれていますが、食べ物が口に入ると酸性の状態になります。

大人の口の中は唾液の作用で酸が中和されますが、赤ちゃんは唾液の量や質がまだ発達段階です。

特に寝ている間は唾液の分泌が減るため、酸が長く歯に留まりやすくなります。

菌:口呼吸やお口ポカンによる乾燥で菌が増加

生後6か月をすぎると、免疫や登園などの影響から風邪を引くことも増えてきます。

その際、鼻づまりなどで口呼吸が続くと、口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。

乳歯は乾燥にも弱いため、寝る前に可能な限り鼻水を吸ってあげるなどして口を閉じて寝られる状態を作ることも大切です。

こうした条件が多く重なることで、乳歯の虫歯リスクが高まります。

でも、「まだ夜中にお腹がすいて起きるし、授乳はやめられない…」と思う月齢のお子さんもいらっしゃいます。

安心してください。夜間授乳をしていても、正しいケアを取り入れれば、虫歯を防ぐことは十分に可能です。

大切なのは、「完璧にできない日があっても大丈夫」と思いながら、できる範囲でコツコツと続けていくことです。

以下に、知っていただきたい知識を順番に掲載していきますので参考にされてください。

2. 母乳・ミルクの成分と虫歯の関係

続いて知っていただきたいのが、母乳やミルクの成分。

これらは、赤ちゃんにとって欠かすことのできない最も大切な栄養源です。

ただ、前述のように乳糖という糖分が含まれていて細菌のエサとなり、虫歯を引き起こすことがあるというのもまた事実です。

つまり夜間授乳後は、できるだけお口のなかに糖分が残らない環境を意識することが大切です。

3. 夜間授乳後とそれ以外のタイミングでできる虫歯予防

この時期の子育ては24時間体制なので、夜間は保護者もご自身の睡眠時間を確保することで精一杯。

「毎回歯磨きするのは現実的に難しい」というのが正直なところだと思います。

ここでは、夜間授乳後にできるケアと、日中や夕方など別の時間帯に取り入れたいケアを分けてご紹介します。

■夜間授乳後にできる虫歯予防(寝る前・授乳直後)

無理をせず、赤ちゃんの眠りを邪魔しない範囲でできることを意識しましょう。

① ガーゼで軽く拭う

清潔なガーゼや赤ちゃん用の口腔ケアシートを使い、歯の表面や歯ぐきをやさしくなでるように拭き取ります。

ほんの10秒ほどでも、ミルクの糖分を減らす効果があります。

※歯がまだ1本~数本の時期は、これで十分です。

② 水や白湯をひと口あげる

授乳後に少量の水や白湯を飲ませてあげることで、口の中の糖分を流すことができます。

夜中の授乳後にすぐ歯磨きできない場合でも、これを習慣にするだけで虫歯予防になります。

筆者の家庭では、子どもが飲み終わりすぐに寝てしまっていたため、予め哺乳類をミルクとお水の2種類用意していました。

③ 授乳の回数を減らしていく

離乳食がしっかりとれている場合、生後9.10か月からは夜間授乳の回数を徐々に減らすことを意識してみましょう。

少しづつ慣らしていき、1歳前後には夜間授乳を辞めることができていると嬉しいです。

これは虫歯だけでなく、生活リズムの形成にも役立ちます。

④ 口呼吸対策

赤ちゃんの鼻が詰まり気味のときは、鼻づまりを解消してあげる工夫を。

寝る前に鼻水を吸う、就寝時に頭を少し高くする、加湿を保つだけでも、口の中の乾燥を防げます。

⑤ 授乳後の抱っこ

少し大変かもしれませんが、授乳中に寝落ちすることが多い場合は、少しの時間だけ縦向き抱っこをしてから寝かせるのも良い方法です。

口内に残ったミルクが喉の奥に流れやすくなり、虫歯リスクを少し減らせます。

関連記事:その抱っこで大丈夫?!0歳から良い歯並びに育てるためのポイント

■日中・夜間以外にできる虫歯予防(予防の基本習慣)

夜だけでなく、日中の習慣が虫歯予防のカギになります。

無理のない範囲で「できることから続ける」意識を大切にしましょう。

① 日中の歯みがき・ガーゼケア

1本でも歯が生えたら、歯磨きをはじめてみましょう。

最初は朝・夕のどちらか1回でOK。

ベビー用の歯ブラシで軽くブラッシングするか、ガーゼで汚れを拭うだけでも十分効果があります。

関連記事:【歯磨き好きな子に!】赤ちゃんの歯ブラシデビュー基本講座!

② フッ素入りジェルを使う

歯が生えてきたら、フッ素ジェル(500ppm以下の低濃度)を使うのもおすすめ。

「うがい不要タイプ」なら、飲み込んでも安全なものが多く、赤ちゃんにも使えます。

当院でも月齢に合わせた製品のご提案を行っています。

③ 定期的な歯科検診を活用

初めての歯医者さんは「歯が生えたら1歳前後」が理想的。

当院では、赤ちゃんの成長に合わせた予防指導や、親御さんの不安解消を目的とした相談を行っています。

小さな疑問でもお気軽にお尋ねください。

関連記事:【小児歯科医が解説】赤ちゃんの歯医者デビューはいつが正解?

【小児歯科】生後6か月がカギ!?子どもの歯の健康を守るためにできること

4. 夜間授乳はいつまでが目安?

夜間授乳は赤ちゃんにとって重要な栄養源ですが、長期間続けることが虫歯のリスクを高める原因となります。

では、夜間授乳をいつまで続けるべきなのでしょうか?

6か月までの授乳

赤ちゃんが生後6か月までは、離乳食を開始していてもまだ母乳やミルクが主要な栄養源となるため、授乳が必要不可欠です。

特に生後2~3か月までは乳歯もまだ生えていないため、夜間でも気にせずに授乳していただき大丈夫です。

しかし、4か月を過ぎると早いお子さまでは乳歯が生え始めます。

この時期はまだ夜間授乳をしていただいていることが多いと思いますが、同時に歯の健康にも気を使う必要があります。

1歳前後

1歳前後になると、離乳食も完了期。

赤ちゃんは固形食を食べ始め、個人差はありますが、基本的には食事からでも栄養を補給することができるようになります。

この時期からは、夜間授乳の回数を減らす、あるいは辞めることを検討する時期です。

夜間の母乳やミルクの摂取を減らすことで、口腔内に糖分が残る時間を短縮し、虫歯のリスクを減らすことができます。

回数の削減や断乳については、離乳食の食べ具合や体重の増え具合など個人によって判断が異なります。

かかりつけ小児科や行政の検診などで相談しながら進めてみてください。

5. まとめ:夜間授乳と乳歯の虫歯予防

子育ては24時間体制。

特に夜間授乳中は、ママもパパも自分の睡眠を確保するだけで精一杯という日もあります。

そんなときは、「今日はガーゼで拭けた」「水だけでも飲ませた」と小さな達成を積み重ねることが何より大切です。

虫歯は「その瞬間にできる」ものではなく、毎日の小さな積み重ねで防げる病気です。

完璧でなくても、「できることを少しずつ」続けることが、赤ちゃんの健康な歯を守るいちばんの近道になります。

できるだけリスクを減らすために、今日できることからはじめましょう。

増田歯科・矯正歯科では、赤ちゃんの歯の健康を守るために、0歳からはじめる予防歯科や口腔育成のサポートをしています。

子育て経験のある専門スタッフが0歳から歯医者さんでお口の発育発達サポートをおこなっておりますので安心してご相談くださいね。

小さな疑問や不安でも構いません。

少しでも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください!

ご予約はこちらから

お電話(0663521187)でも承ります!

【監修】

歯科医師/医療法人健誠会 増田歯科・矯正歯科 理事長・院長

大阪市北区・南森町で歯科医療に従事し、成人矯正・小児矯正・インプラント・審美歯科・予防歯科まで幅広く対応。インビザラインプラチナプロバイダーとしての豊富な症例実績をもち、国際口腔インプラント学会認定医や咬み合わせ認定医として専門性の高い診療を行っています。